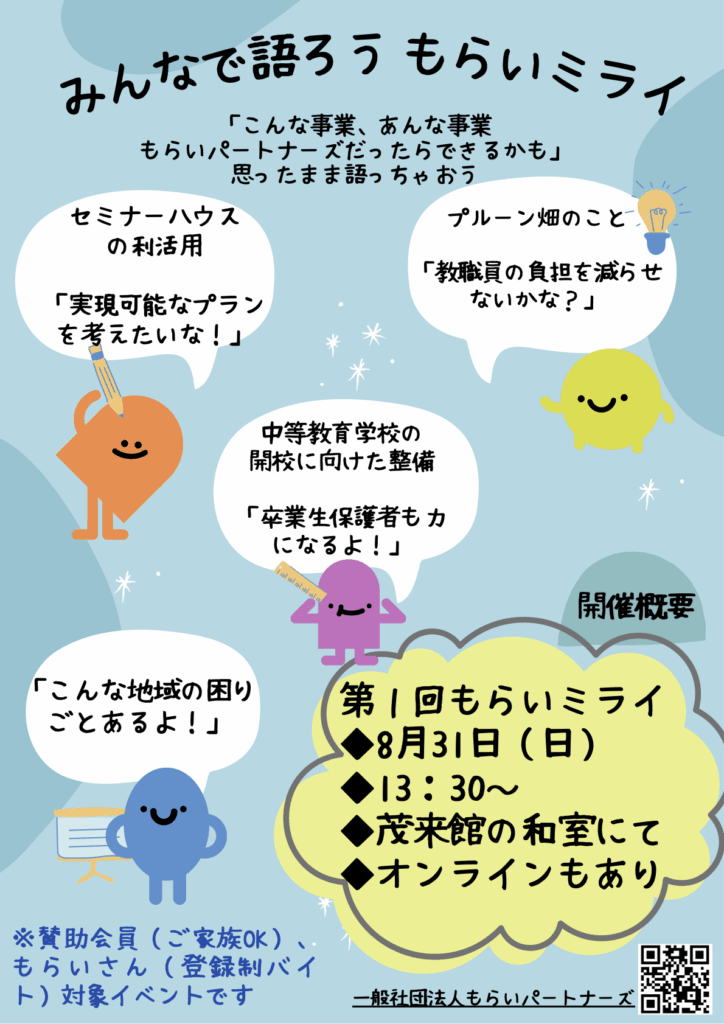

8月31日(日)、もらいパートナーズ初のイベント「もらいミライ」を開催しました。

「賛助会員・もらいさんに登録したけど、参加できなかった!」という方も、このレポートをご覧になり、ご意見やアイデアなどいただけたら嬉しいです!

もらいパートナーズ設立からこれまで

まずは理事から、4月設立以降の状況をご報告しました。

「ひなたぼっこ」の運営移管

「ひなたぼっこ」は、大日向小学校が開校した2019年に在校生の保護者たちが立ち上げ、個人事業として続けてきたアフタースクール事業です。これを、この6月にもらいパートナーズの運営に移管しました。

7年目に入り、子どもたちが放課後や長期休みに思い切り遊べる場、保護者スタッフを中心に地域の方のご協力も得て様々な体験の機会を提供する場、というスタイルが確立されてきた「ひなたぼっこ」。

子どもたちの過ごし方も、スタッフの関わり方もこれまでどおり、運営主体が変わるだけ——とはいえ、経理や事務の書類やツールを整え、スタッフとの雇用契約をあらためて締結し、一部スタッフの暗黙知になりかけていたルールやノウハウを見える化し……といった様々な業務は想像していたより膨大で、それをなんとか乗り越えてきた3ヶ月間でした!

そんなバタバタを垣間見て、「ひなたぼっこが変わっちゃうの?」と心配されている方もいるかもしれません。

でも、「ひなたぼっこ」に参加する子どもたちや家族が感じてくれている価値、スタッフとして関わるみんなの思いや喜びを大切に守って続けていきたいからこその運営移管と捉えていただければ幸いです。そのために、スタッフや利用者、子どもたちの声を聴きながら、試行錯誤していきたいと考えています。

茂来学園との契約・関係づくり

もらいパートナーズは、大日向小学校・中学校を経営する学校法人茂来学園と保護者(卒業生保護者も含む)が、共同で設立しました。

目的は学校の建学の精神の実現です。

小学校と中学校ではこの建学の精神を念頭に、イエナプラン教育の実践が日々行われています。

その実践がより充実したものになるように、児童・生徒およびその家族の生活のサポート(例:「ひなたぼっこ」)や、学園の経営に資する活動を、学校法人とは別組織で機動的に行っていこうというのが、もらいパートナーズ設立の狙いです。

学園の経営に資する活動とは、例えば校内や校庭の清掃・整備などを、外部業者に委託するよりも安価に請け負う、といったことがあります。それにより、先生方には子どもたちと向き合う時間を確保してもらい、節約したお金をより充実した教育活動に回す、という考え方です。

この体制を実現するために、まずは茂来学園との目線のすり合わせ、きちんとした契約の締結のためにやり取りを重ねてきました。

これも「ひなたぼっこ」運営移管と同様、思った以上に時間がかかってしまった……のですが、最初の土台固めが肝心です。今後、具体的な業務の請け負いについてどんどん話を進めていく予定です。

これから予定している活動

そんなわけで、今の時点で具体的に決まっているやるべきこととしては、以下があります。

- 「ひなたぼっこ」の安定運営

- 中等教育学校予定地の整備事業

2026年4月開校を目指している「大日向中等教育学校佐久西キャンパス」の校庭整備や窓の清掃業務等を請け負うべく、学園と協議中。実施の際は、登録バイト制度「もらいさん」の仕組みを活用予定です。

(「大日向中等教育学校佐久西キャンパス」について、詳しくはこちら) - セミナーハウスの利活用

大日向小学校・中学校から車で7分ほどの距離にあるセミナーハウスは茂来学園が保有する宿泊施設で、大広間や食堂、大浴場なども備わっています。コロナ禍などもあり、これまであまり活用ができていなかった施設ですが、もらいパートナーズと茂来学園とで利活用のアイデア出しから始めていきたいと考えています(最初の一歩として、もらいパートナーズの事務所をセミナーハウスに設置しました)。

ディスカッション「そもそも、もらいパートナーズって?」

後半のディスカッションタイムは、会場に来てくださった4名の賛助会員さんと5人の理事・監事が、大日向小学校・中学校ではおなじみのサークル形式で対話をしました(オンラインでご参加の方々、声が届きづらい・出しづらいという状況だったかもしれず、すみません!!)。

参加者の皆さんが学校の保護者であるということもあり、自然と「もらいパートナーズに対し、保護者の賛同をもっと集めるには?」「もらいパートナーズって、保護者と学校にとってどういう存在?」ということがテーマになりました。

実は、このイベント当日を期限として賛助会員の募集キャンペーンを行っていました。初年度の事務経費や人件費を賄うべく目標額を掲げていたのですが、集まった賛助会費はその半分程度です……。

これに対し、「自分は賛助会費になったけど、何のためにお金が必要なのかイマイチ理解できていない。これでは他の人を積極的に誘うことができない」という率直な意見をいただきました。

そこから、「こんな組織だったら、みんなが嬉しいのでは」とか、「こうしたらもっと理解が得られるはず」という前向きなアイデアが沢山出てきました。

また、「これまでもボランティアや有志のプロジェクトという形で学校の活動を応援してきた。金銭的な見返りがなくても役に立ちたいと思っているので、賛助会員になることでその機会が増えるのなら嬉しい」「保護者がそれぞれに持っている専門的な知識やスキルを、ぜひ活かしてほしい」という意見も。

まさに、そういう思いを発揮してもらう場として、開催したのが今回の「もらいミライ」でした!

あーでもない、こーでもないと話し合う中で見えてきたのは、次のようなことでした。

- 保護者が学校のために動こうという文化がすでにあるなかで、これまでの保護者の活動ともらいパートナーズとの違いをはっきりさせた方がよい(法人だからできることとは)

- (可能性は無限だが)「今年はこの課題を解決します!」というターゲットを絞り、何が課題か、もらいパートナーズが関わることでどう解決できるのかを分かりやすく示すことで、応援しやすくなるのではないか

- 賛助会員になることのメリットとして、見返りというよりも「どんな貢献ができるのか」を分かりやすく示すとよいのでは

皆さんの言葉から、「目指す方向は一緒だ!」と感じました。でも、まだまだ説明不足だったな、とも気付かされ、コミュニケーションの大切さをあらためて認識する場となりました。

セミナーハウスの見学

予定時間をちょっとすぎるまでディスカッションをし、その後は希望者のみセミナーハウスの見学へ。あらためて、ここを使えばいろいろ面白いことができそうだなぁ、と感じることができました。

ご参加いただいた皆さん、今回は参加できなかったけど応援してくださった皆さん、ありがとうございました。今後もこのような場をつくっていきますので、お楽しみに!